Les sources visuelles

(cliquez sur les images pour les voir en plus grand)

Le choc de deux cultures graphiques

L’un des enjeux des Sentiers d’Anahuac est de traduire, par le dessin et la mise en scène, l’expérience du choc de deux mondes initialement étrangers et hermétiques l’un à l’autre, qui finissent d’une manière ou d’une autre par s’hybrider. Le Codex de Florence, dont Les Sentiers d’Anahuac retrace l’histoire, est un exemple particulièrement emblématique de cette expérience d’hybridation des deux mondes dans le contexte de la domination coloniale espagnole au Mexique au XVIe siècle. Une expérience née dans la violence et la complexité de rapports de force inéquitables entre un monde et un autre mais aussi dans la rencontre de l’autre, avec des formes de curiosité mutuelle, passant par la perplexité, les malentendus, les appropriations, les occultations, les synthèses… Une expérience pétrie de forces contradictoires.

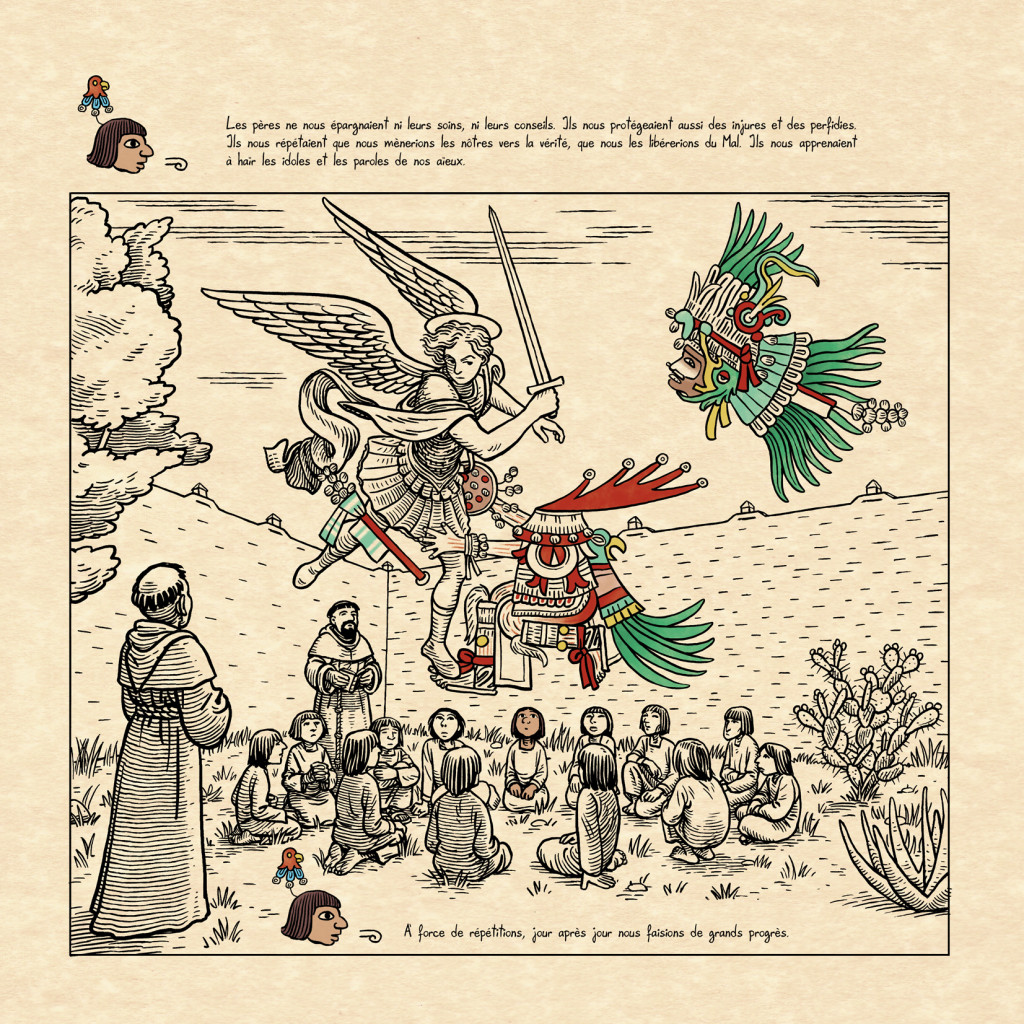

Deux cultures graphiques singulières et étrangères l’une à l’autre ont été convoquées pour incarner les tensions entre ces deux mondes et les faire se déployer dans le langage de la bande dessinée : les codex nahuas (ou aztèques) et les gravures européennes du XVIe siècle. Le choix de ces références nous a permis non seulement de donner la parole aux deux mondes, mais surtout de les faire se frotter l’un avec l’autre de multiples manières : par le choc, le recouvrement, le surgissement, la coexistence, jusqu’aux métamorphoses, contaminations, entremêlements, mélanges… C’est un conflit d’images et d’imaginaires, un conflit qui se joue au fil des pages, dans les formes mêmes de la représentation.

A travers les formes, ce qui transparaît est bien sûr ce que ces formes disent de plus grand qu’elles, à savoir une façon d’être au monde, de le percevoir, de le concevoir. Les formes sont un langage. Et force est de constater que ces formes, d’origines mésoaméricaine ou européenne, renvoient à des façons de penser et de voir le monde radicalement dissemblables. Ainsi, en jouant avec elles et en les intégrant dans les codes de la bande dessinée, il est permis de faire osciller des registres d’images très divers, qui donnent accès à des imaginaires différents et traduisent aussi, en passant, une forme d’incertitude quant au statut de la représentation : le réel n’est pas donné, il n’est que filtré par nos perceptions et il y a plusieurs façons de le percevoir. S’il n’est pas possible de traduire avec toute la profondeur qui serait nécessaire ces façons alternatives d’être au monde dans le cadre d’un simple album de bande dessinée, au moins ce dispositif permet-il peut-être de toucher du doigt la possibilité du dé-saisissement face à ce qui constituerait nos perceptions évidentes, impensées, de se rendre sensible à une autre façon de vivre l’expérience humaine. Quoi qu’il en soit, ces mondes singuliers qui se regardent en face ne sont pas essentialisés, ils sont pluriels et en mouvement, et poreux au mélange. C’est aussi ce que suggère la variabilité des registres graphiques présents dans l’album.

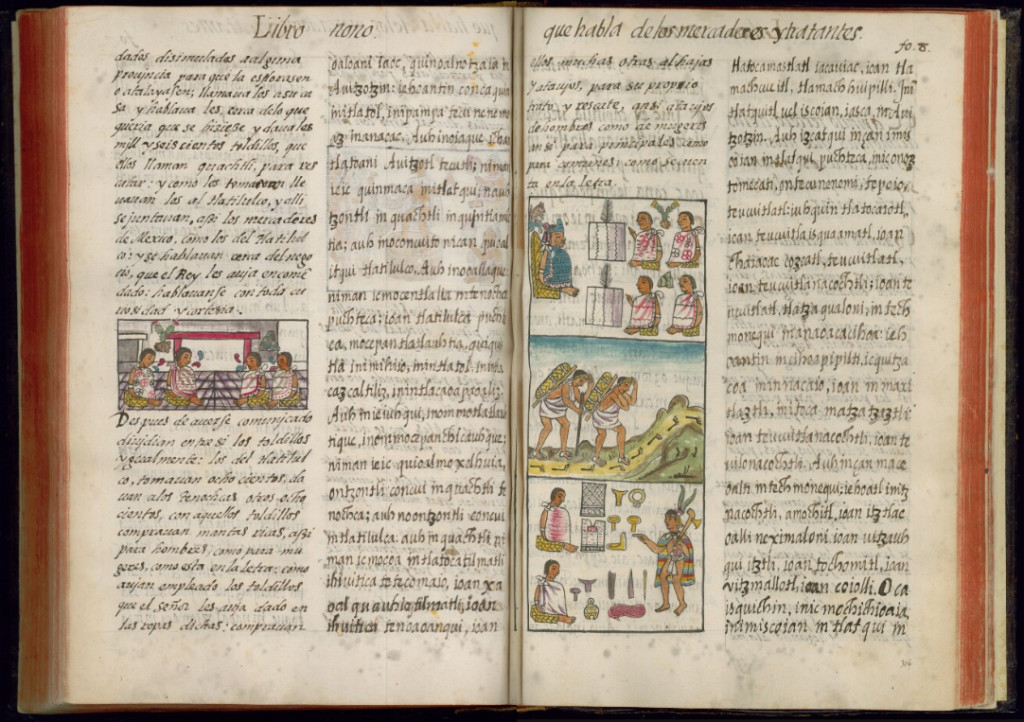

D’une certaine façon, donc, mes choix graphiques ont découlé de l’analyse formelle du Codex de Florence (et d’autres codex hybrides de la même époque). A quoi ressemble ce vénérable et imposant manuscrit de 2446 pages ?

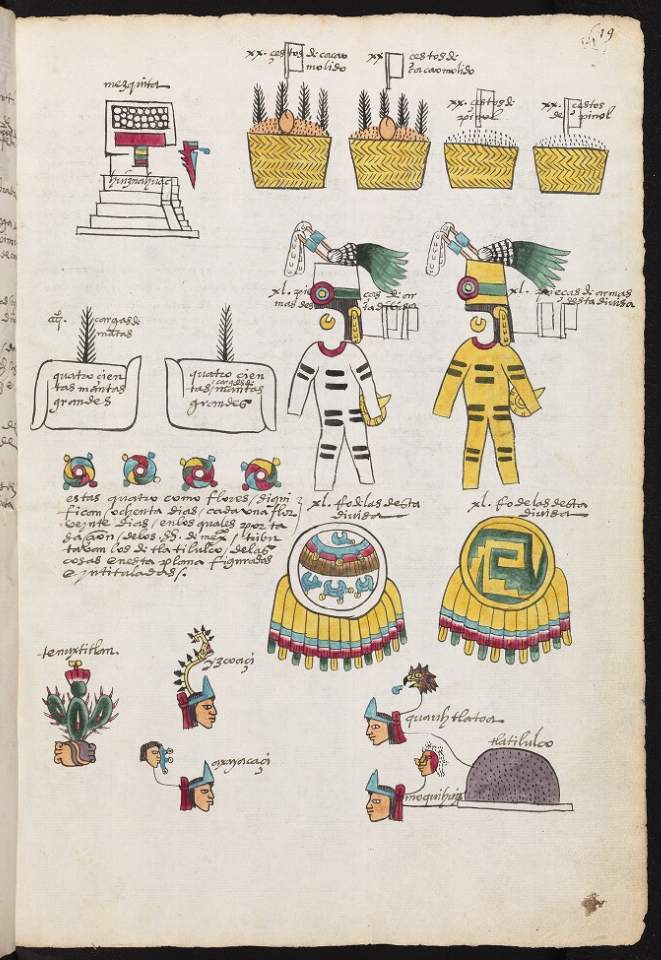

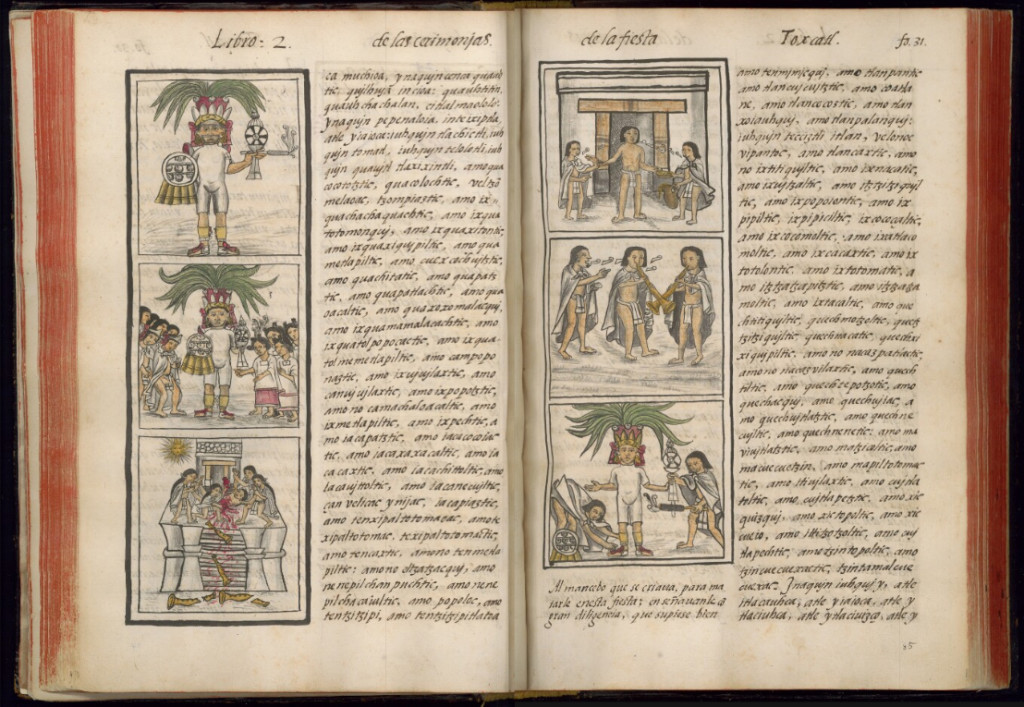

Pas vraiment à un manuscrit pictographique nahua tel qu’on les composait avant l’arrivée des Espagnols : ceux-ci, comme on le verra, sont d’abord très peu nombreux à avoir subsisté, car ils ont été détruits systématiquement par les Espagnols qui y voyaient des manifestations d’idolâtrie. Mais un certain nombre de manuscrits, que les européens appelleront plus tard « codex », ont été néanmoins réalisés pendant la colonisation, selon les méthodes traditionnelles. Ils étaient le plus souvent réalisés sur papier d’amate (à base d’écorce de ficus), déployant une grande bande pliée en accordéon de façon à déployer des pages en format carré. Le Codex de Florence, lui, est façonné comme un livre européen, en format rectangulaire, réalisé sur papier européen, composé de deux colonnes de texte par page rédigées en alphabet latin et agrémentées d’illustrations et d’enluminures. Dans les codex nahuas l’image véhiculait du langage sous des formes fondamentalement différentes des usages européens, au point qu’on parle d’ « écriture figurative » ou « pictographique ». Dans le Codex de Florence, il y a une séparation radicale entre la langue, le nahuatl, transcrite et fixée en alphabet latin (pour l’une des deux colonnes, l’autre étant écrite en castillan) et l’image qui se retrouve séparée et cantonnée au rang d’illustration du texte écrit. Celle-ci obéit à des codes de représentation européens dans la continuité des manuscrits illustrés médiévaux, tenant compte des innovations relativement récentes issues de la Renaissance italienne et flamande. Ainsi, la perspective (linéaire et/ou atmosphérique), le modelé (en dégradé de couleur et/ou en hachures), les rapports d’échelle réalistes, inscrivent les corps dans un décor et l’ensemble dans un cadre. Une conception de l’image totalement étrangère à l’art des tlacuilos (peintres-scribes nahuas), comme on le verra ci-après.

Cependant ce sont bien les enfants de ces anciens peintres-scribes qui ont œuvré à la création du Codex de Florence, à l’instar de notre personnage d’Agustin de la Fuente, inspiré comme les autres par l’un des authentiques protagonistes de cette histoire. Et bien des éléments du langage graphique ancien, les glyphes notamment, sont venus s’hybrider avec cette nouvelle conception de l’image, laquelle est plus ou moins digérée selon les artistes qui ont œuvré au Codex de Florence. Ainsi le résultat, sur le plan graphique, est original, riche d’une diversité d’expériences, et l’ensemble dépasse de loin le statut de document descriptif ou décoratif, il est bien l’expression d’un nouveau rapport au monde, composite, l’un des premiers jalons de l’identité métissée du Mexique moderne.

D’une certaine façon, l’expérience graphique de la bande dessinée aura donc d’abord procédé d’une opération de chimiste, en séparant les substances (mésoaméricaines et européennes) qui composent le Codex de Florence, pour pouvoir les isoler et les faire agir indépendamment dans un premier temps, avant de restituer à mon tour – et de différentes façons – cet étonnant mélange.

Sources graphiques européennes

Pourquoi ai-je choisi, parmi la diversité des techniques de l’image européennes au XVIe siècle, de m’attacher spécifiquement à l’esthétique des gravures sur bois ? J’aurais pu m’attacher aux références picturales, comme je l’avais fait dans La Vision de Bacchus qui se passait dans le milieu des peintres de la Renaissance vénitienne, ou à l’esthétique singulière des fresques qu’on trouve encore aujourd’hui dans les couvents franciscains du XVIe siècle au Mexique (celles-ci m’ont néanmoins inspiré un des registres graphiques présent ponctuellement dans l’album). J’ai plutôt jeté mon dévolu sur le registre des gravures à cause de la situation suivante, que résume l’historien Serge Gruzinski dans L’Amérique de la Conquête peinte par les Indiens du Mexique :

« La destruction des codex fut exactement contemporaine de l’invasion des images européennes. Hernan Cortés et les conquistadores distribuèrent au cours de leurs campagnes de nombreuses images pieuses aux Indiens. Sur leurs traces, les missionnaires, les administrateurs et les colons introduisirent en Nouvelle-Espagne des livres illustrés, des gravures sur feuilles volantes, des tapisseries et des toiles qui firent découvrir aux vaincus une nouvelle manière de voir le monde et de le représenter.[1] »

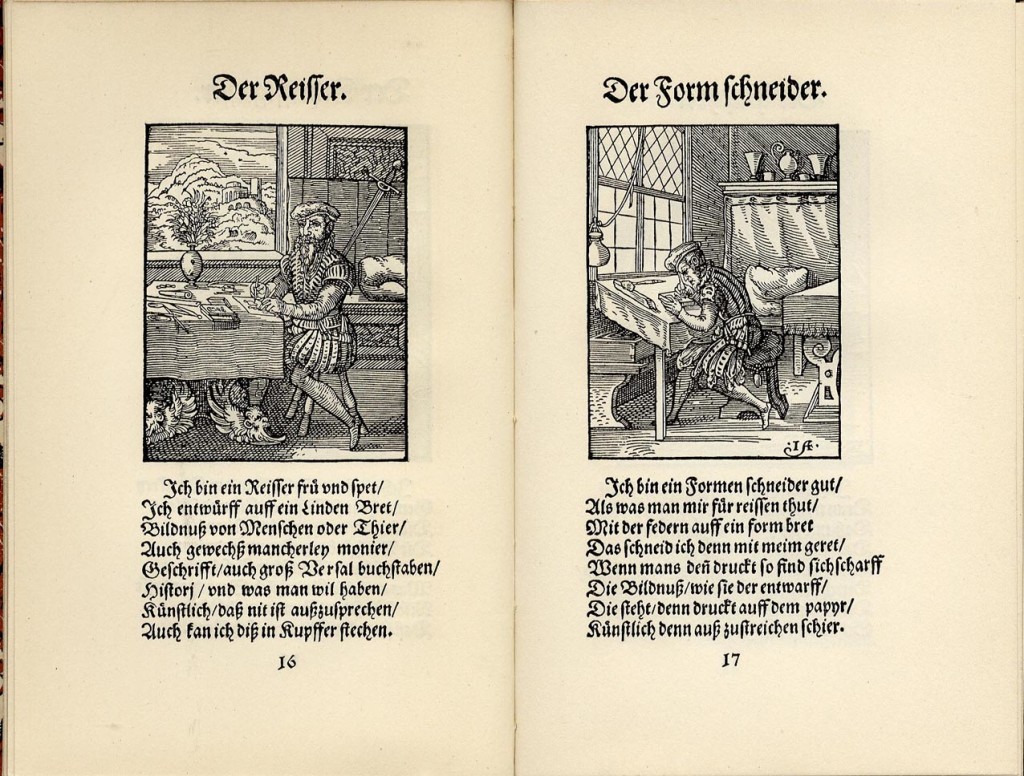

Les gravures sur bois, qui circulaient sur feuille volante ou dans des livres imprimés, étaient donc les plus importantes sources iconographiques venues d’Europe qui influencèrent les tlacuilos ayant illustré le Codex de Florence dans le Collège de la Sainte Croix à Tlatelolco dans les années 1570. Car les tapisseries et toiles étaient des biens plus rares et plus chers, moins nombreux à traverser l’océan et vraisemblablement davantage destinés à l’élite espagnole de Mexico qu’aux couvents franciscains. On distingue bien d’ailleurs la présence de l’esthétique des hachures dans ces illustrations du Codex de Florence, totalement absente de la culture nahua préhispanique et absente aussi de la peinture ou de la tapisserie européenne.

Voici donc quelques spécificités stylistiques empruntées à la gravure sur bois européenne du XVIe siècle qui ont inspiré une bonne part des dessins des Sentiers d’Anahuac.

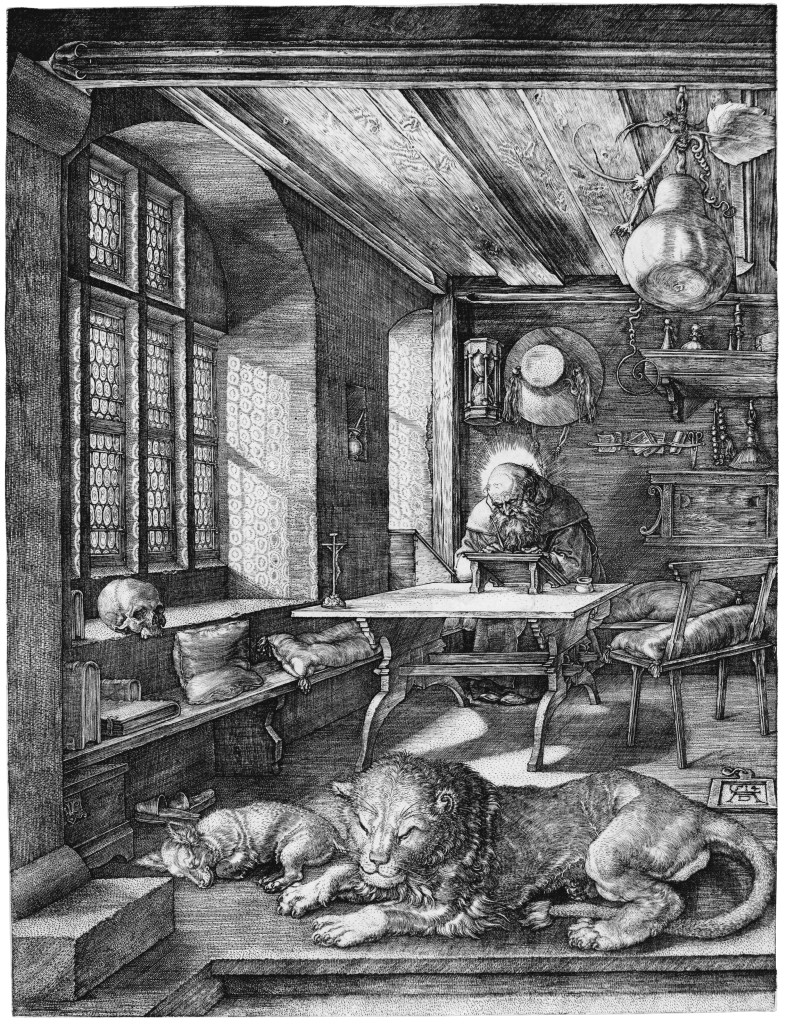

En premier lieu, précisément : les hachures. Les corps, les choses, les espaces sont striés de lignes qui épousent les volumes, comme on le faisait généralement au XVIe siècle. Les contours de chaque objet ou corps y sont bien lisibles, se détachent dans un espace bien lisible aussi, et les hachures les recouvrent comme une peau, soulignant chaque volume et même parfois chaque texture, selon les orientations de la source de lumière (préfigurant, d’une certaine manière, nos modélisations 3D contemporaines). L’art d’Albrecht Dürer est l’une des expressions les plus abouties de cette technique.

Ce ne sont pas les mêmes sortes de hachures que j’avais travaillées dans #J’Accuse…! où les masses d’ombre et de lumière façonnaient les images indépendamment du contour de chaque objet ou corps figuré (ainsi que cela pouvait se pratiquer depuis, par exemple, les gravures en clair-obscur d’un Rembrandt, soit un siècle après Dürer, mais aussi dans les gravures de la presse de la fin du XIXe siècle dont je m’inspirais dans cet album – qui étaient parfois réalisées d’après photographie, images conçues par les rapports de l’ombre et de la lumière, à l’instar du clair-obscur).

Une autre composante stylistique importante des gravures européennes du XVIe siècle, c’est bien sûr la perspective, qui donne l’illusion d’un espace en profondeur. Nous sommes tellement habitués à l’usage de la perspective que nous oublions qu’il s’agit d’une convention graphique parmi d’autres, celle qui imite ce que perçoit notre œil. Nous l’oublions d’autant plus que l’on retrouve aussi ce point de vue dans les représentations fixées par une caméra (depuis l’invention de la photographie, puis du cinéma, jusqu’au smartphone, ce point de vue est ainsi devenu le standard quotidien et mondialisé de la production visuelle). Mais au XVIe siècle, la perspective géométrique comme la perspective atmosphérique sont des inventions picturales et graphiques relativement récentes, contemporaines de l’essor des idées humanistes en Europe. Au même moment, ailleurs, on produisait des images parfois tout aussi virtuoses sans l’usage de la perspective, par exemple dans les miniatures persanes en Iran safavide (qui ont inspiré Le sourire des marionnettes), ou, précisément, dans les codex mésoaméricains.

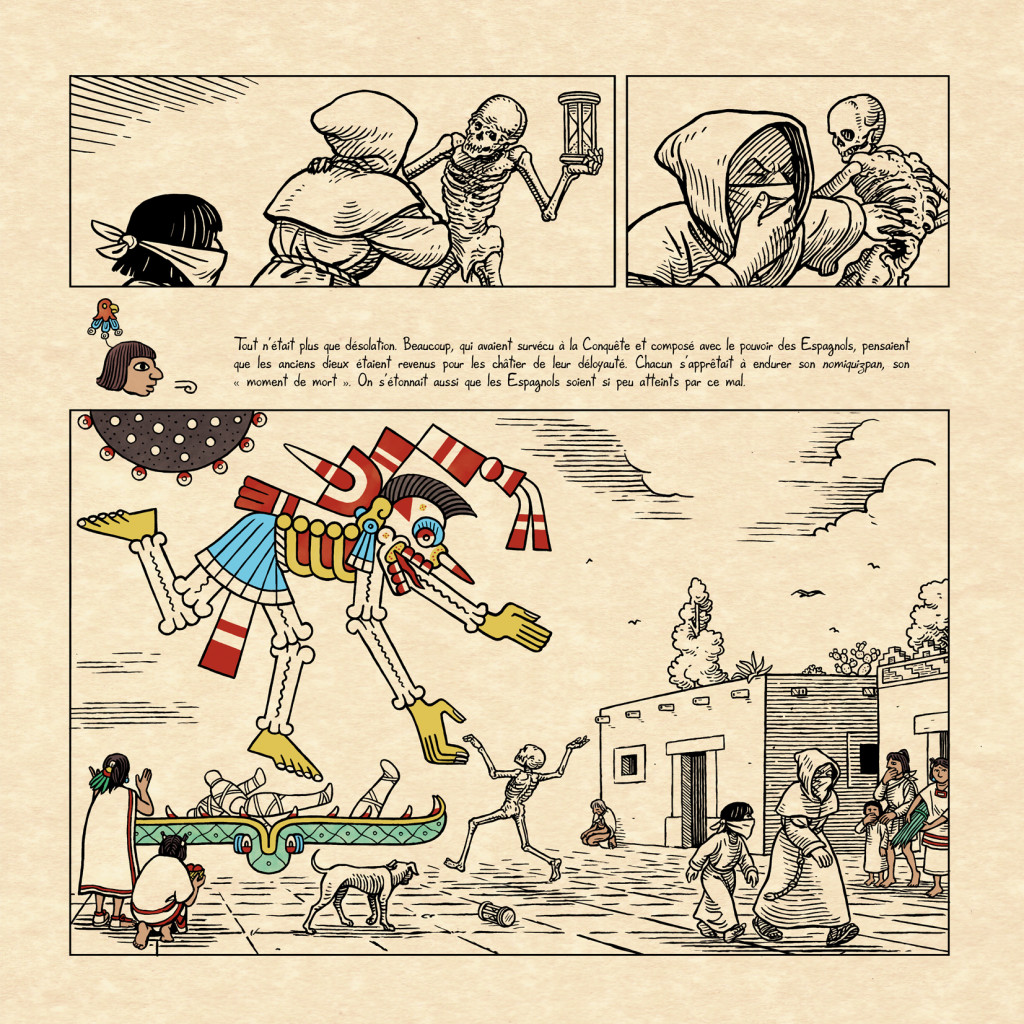

Dans Les Sentiers d’Anahuac, il y a finalement assez peu de citations graphiques d’œuvres du XVIe siècle, hormis quelques passages, comme les représentations de la mort inspirées par les gravures de Hans Holbein (Simulachres et historiées faces de la mort, publiés en 1538, qu’on peut consulter sur Gallica), ou l’apparition de l’archange Saint Michel inspirée par Raphaël.

J’ai surtout joué des hachures à la façon des graveurs de cette époque, en me nourrissant particulièrement des gravures sur bois de Hans Holbein et de Jost Amman, notamment issues des planches du Livre des métiers qu’on peut consulter intégralement sur Gallica. Les gravures sur bois ont des traits plus épais que les gravures sur plaques de cuivre, et les compositions y sont plus simplifiées, le souci du détail moindre. C’était donc particulièrement approprié pour être digéré dans le langage de la bande dessinée, car l’exigence de lisibilité et de simplicité y sont fondamentales (du moins pour la forme de bande dessinée que je souhaite pratiquer). De plus, le noir et blanc des gravures permettait des jeux de contraste avec les couleurs vives des codex mexicains.

Pour l’anecdote, Albrecht Dürer avait eu l’occasion de voir à Bruxelles des trésors aztèques envoyés par Cortés à Charles Quint en 1520. Il note dans son journal : « J’y ai trouvé un art admirable et me suis émerveillé du génie subtil de ces hommes de pays lointains ».

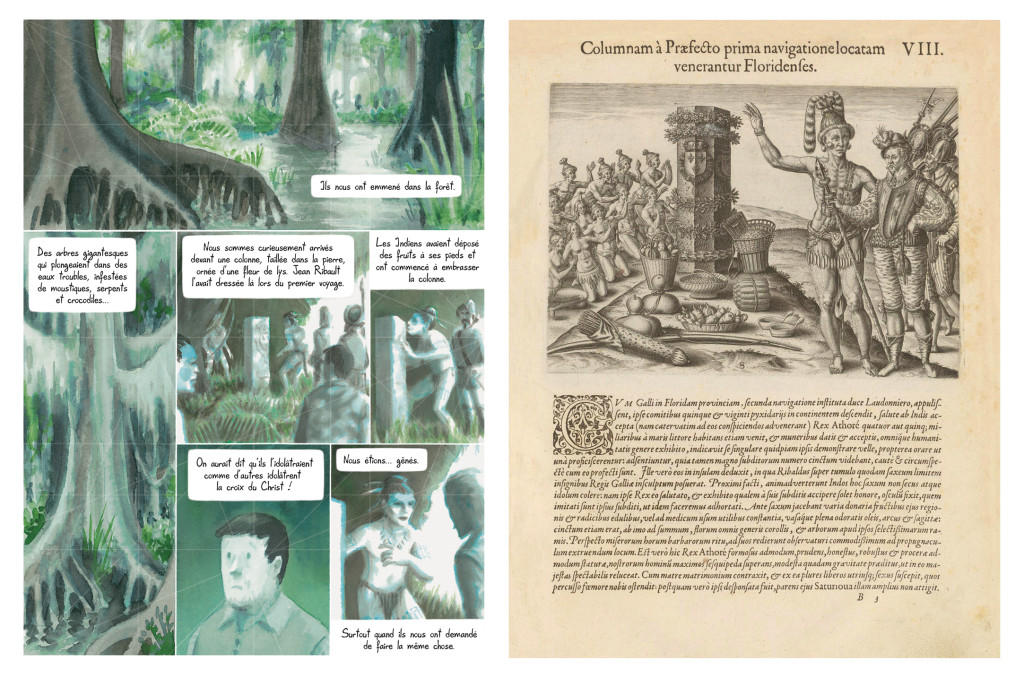

Dürer meurt en 1528. La même année, naît à Liège un certain Théodore de Bry, destiné à devenir à son tour l’un des plus grands graveurs du siècle, célèbre pour avoir initié la série de livres illustrés intitulés Les Grands Voyages, dont on peut voir quelques planches reproduites en fac-similé dans mon album Florida. Théodore de Bry figure même parmi les personnages de Florida, et d’une certaine façon on peut dire que les choix graphiques de cet album ont alors été faits en réaction aux gravures de Théodore de Bry (c’est-à-dire avec le choix du contraste le plus complet : aquarelles façonnées par l’ombre et la lumière, imprécises, à l’inverse de la ligne méticuleuse des gravures en taille douce des Grands Voyages).

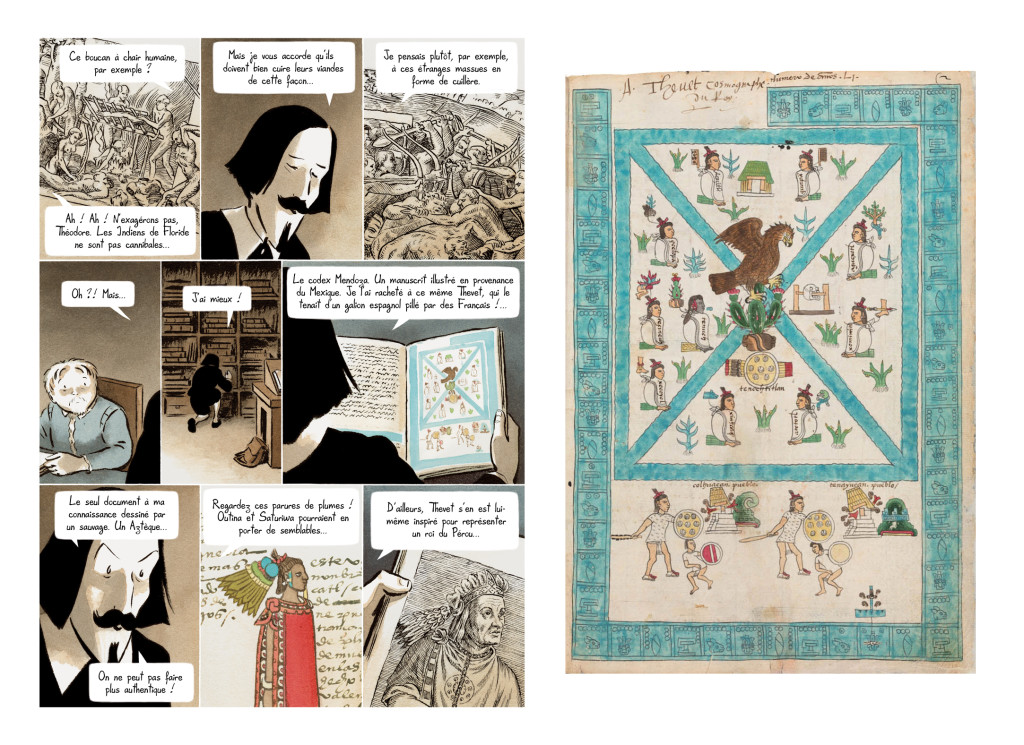

Florida, page 84, Théodore de Bry, planche VIII de la Brevis narratio eorum quae in Florida, deuxième tome des Grands Voyages (1588)

Dans l’une des scènes de Florida, on voit Théodore de Bry découvrir un codex mexicain que possède le cosmographe anglais Richard Hakluyt… et comment il s’en inspire pour certaines représentations des Timucuas de Floride qui figurent dans l’ouvrage des Grands Voyages consacré à la Floride. Ce manuscrit mexicain est le Codex Mendoza, du nom du premier vice-roi du Mexique, Antonio de Mendoza, qui apparaît, lui, au début des Sentiers d’Anahuac !

La boucle est bouclée. Et l’histoire du Codex Mendoza étonnante : le vice-roi avait en effet commandité la réalisation de ce manuscrit, qui fut dessiné/écrit dans les années 1541-42 par le tlacuilo Francisco Gualpuyohualcal puis envoyé à Charles Quint en Espagne. Mais le galion qui le transportait a été pillé par des pirates français, et le codex s’est retrouvé dans les mains d’André Thevet, le cosmographe du roi de France (on peut en voir la signature indélicate sur la première page du manuscrit)… qui a fini par le vendre à Richard Hakluyt. Ces péripéties sont en partie racontées dans Florida.

Quand j’ai commencé cet album, je m’étais déjà intéressé au Mexique colonial mais je ne savais pas encore que ce Codex Mendoza deviendrait, dix ans plus tard, une des sources graphiques les plus importantes pour mes représentations du monde aztèque dans Les Sentiers d’Anahuac…

Sources graphiques mexicaines

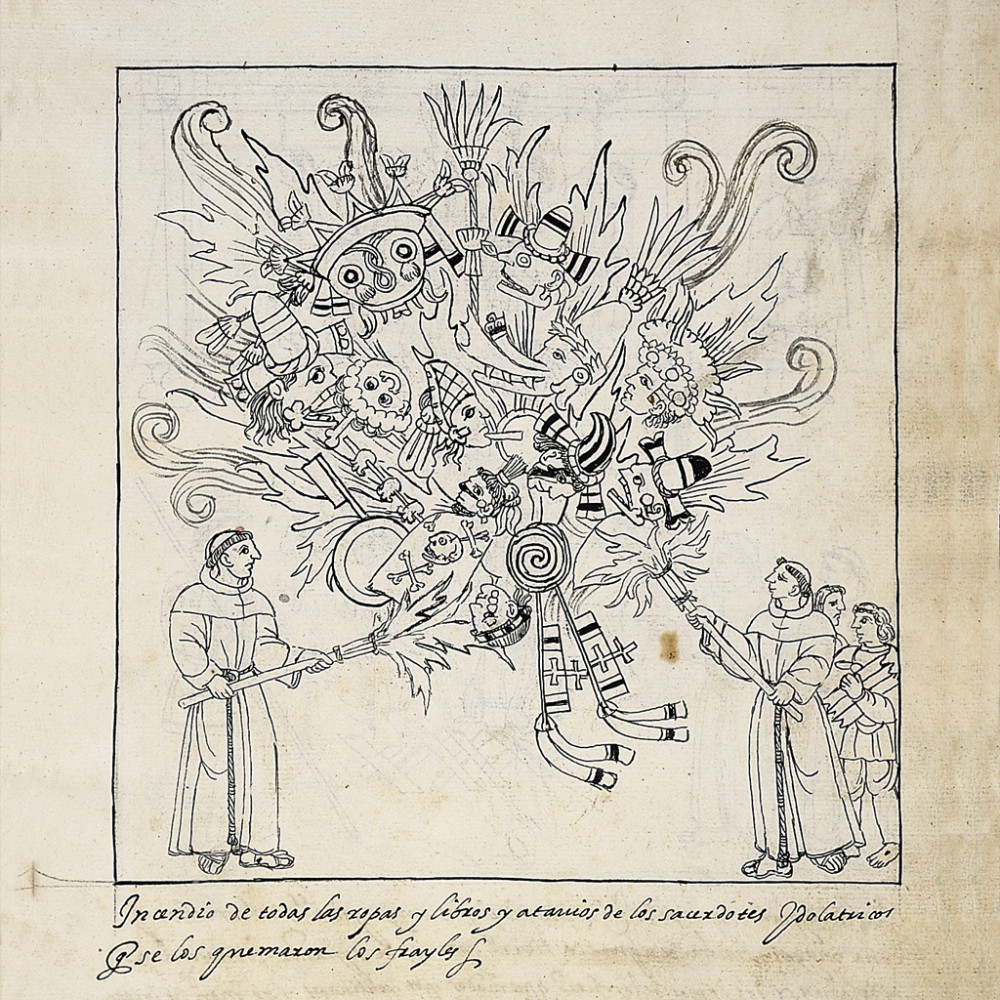

Les manuscrits pictographiques qui nous sont parvenus de l’époque préhispanique sont en nombre très restreint, à cause des destructions datant des premiers temps de la conquête espagnole. Jean-Paul Duviols estime que « sur les vingt-deux rescapés considérés comme préhispaniques, quatre sont mayas, quatre nahuas, six nahuas de la région de Cholula ou de Mixtequilla (groupe Borgia), neuf sont mixtèques. [2]»

Destruction des idoles par le feu, dans L’Historia de Tlaxcala de Diego de Munoz Camargo (1485), folio 242r

Marc Thouvenot précise que « la peur des Espagnols devant des documents ressemblant beaucoup à des livres, mais dont le contenu, et surtout la manière de le consigner, leur était totalement inconnue, les a amenés à systématiquement les détruire en les considérant comme œuvres sataniques. Sans doute tous les codex (…) n’ont-ils pas été détruits par le feu, mais ceux qui purent subsister, cachés par les Indiens, en prenant le risque que l’Inquisition ne s’occupe d’eux, disparurent de mort naturelle.

Cette écriture aztèque ou nahuatl, stricto sensu n’avait pas une grande ancienneté – selon certaines sources, elle daterait du XIVe siècle – mais elle plonge ses racines dans une tradition mésoaméricaine qui remonte à environ 3000 ans.

Du fait de la destruction des principaux supports de cette écriture, avant tout les codex et les sculptures, ce que l’on sait du fonctionnement de cette écriture concerne essentiellement le XVIe siècle. C’est-à-dire l’époque de la conquête et les décennies qui ont suivi, période pendant laquelle quelques centaines de codex ont été réalisés. Cette sorte de renaissance des codex tient en particulier à deux raisons :

- une demande de religieux ayant compris tardivement l’importance que pouvaient avoir ces documents pour mieux évangéliser,

- l’attitude du pouvoir judiciaire espagnol accordant le statut de preuve écrite (à partir du moment où ils étaient accompagnés d’un double en caractères latins) aux documents pictographiques. [3]»

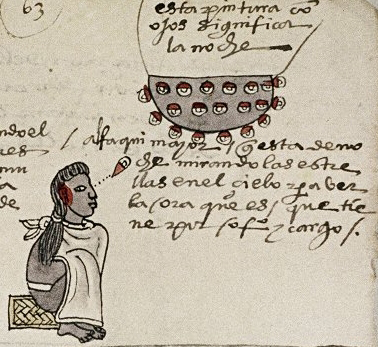

Ecriture donc, le mot est lâché. Il ne s’agit pas seulement d’images, mais bien d’un système d’écriture. Comment est-il articulé ? Contrairement aux hiéroglyphes égyptiens ou même aux glyphes mayas, le système pictographique nahua n’est pas linéaire, il ne s’inscrit pas dans un cartouche avec un sens de lecture bien défini. Il prend diverses formes selon les cas, mais c’est plutôt la modalité du réseau qui prime : des images aux contours bien définis, aux couleurs en aplats, sont disposées dans un espace, sont parfois reliées entre elles par des liens plastiques (lignes, pointillés, pictogrammes représentant des empreintes de pas…) ou simplement par juxtaposition. Parfois l’espace est structuré par des lignes croisées qui forment des grilles, à l’intérieur desquelles sont figurées diverses choses (animaux, personnages, objets…) : c’est le cas des calendriers divinatoires (ou tonalamatl).

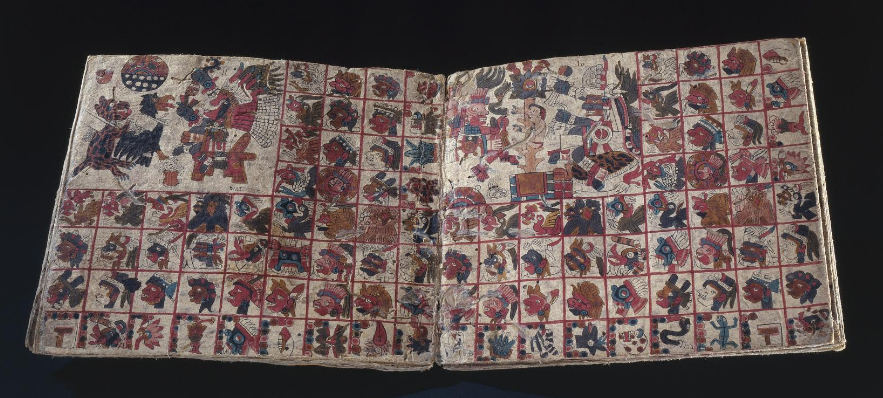

Tonalamatl Aubin, conservé à la Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Mexicain 18-19

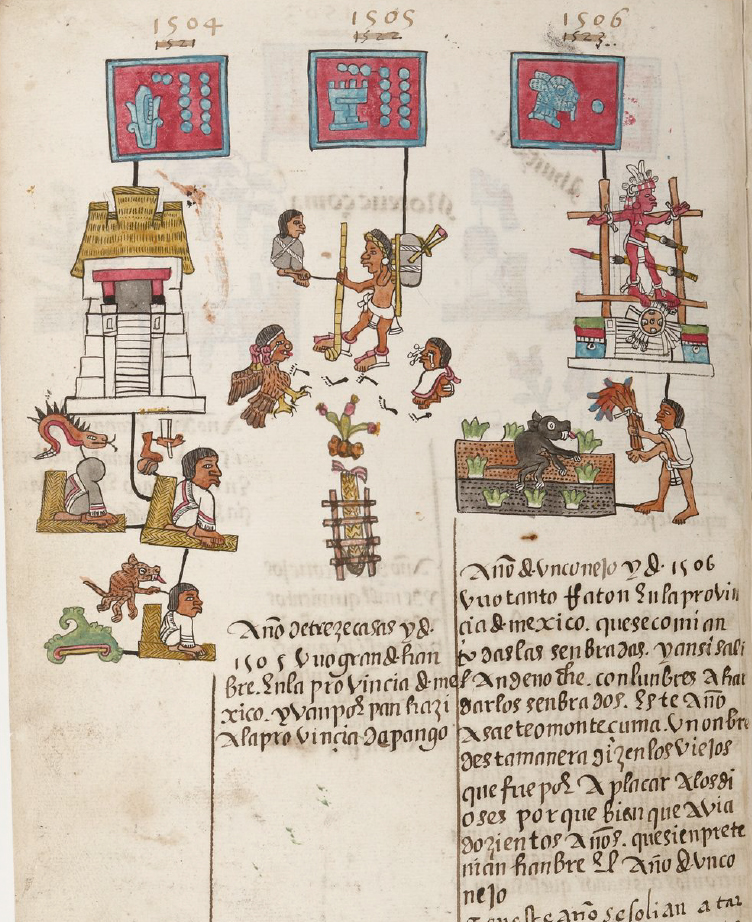

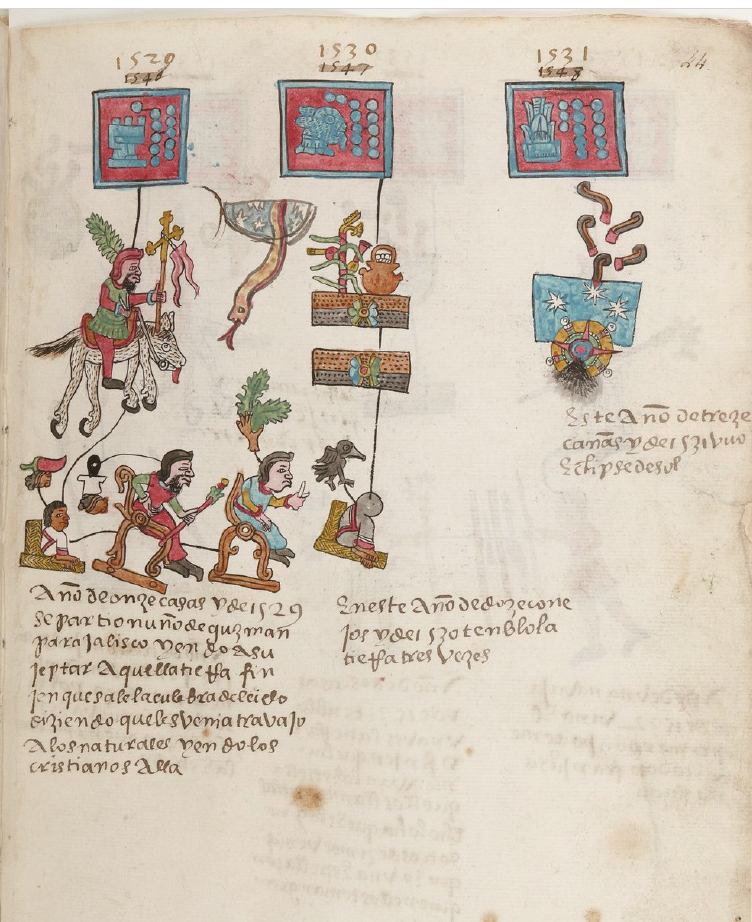

Parfois il s’agit de récits historiques : certains sont organisés selon une conception spatiale de l’histoire (comme par exemple l’histoire de Texcoco dans le Codex Xolotl), d’autres le sont plutôt à partir d’une conception temporelle (comme dans la Tira de Tepechpan ou dans le Codex Telleriano-Remensis, d’époque coloniale).

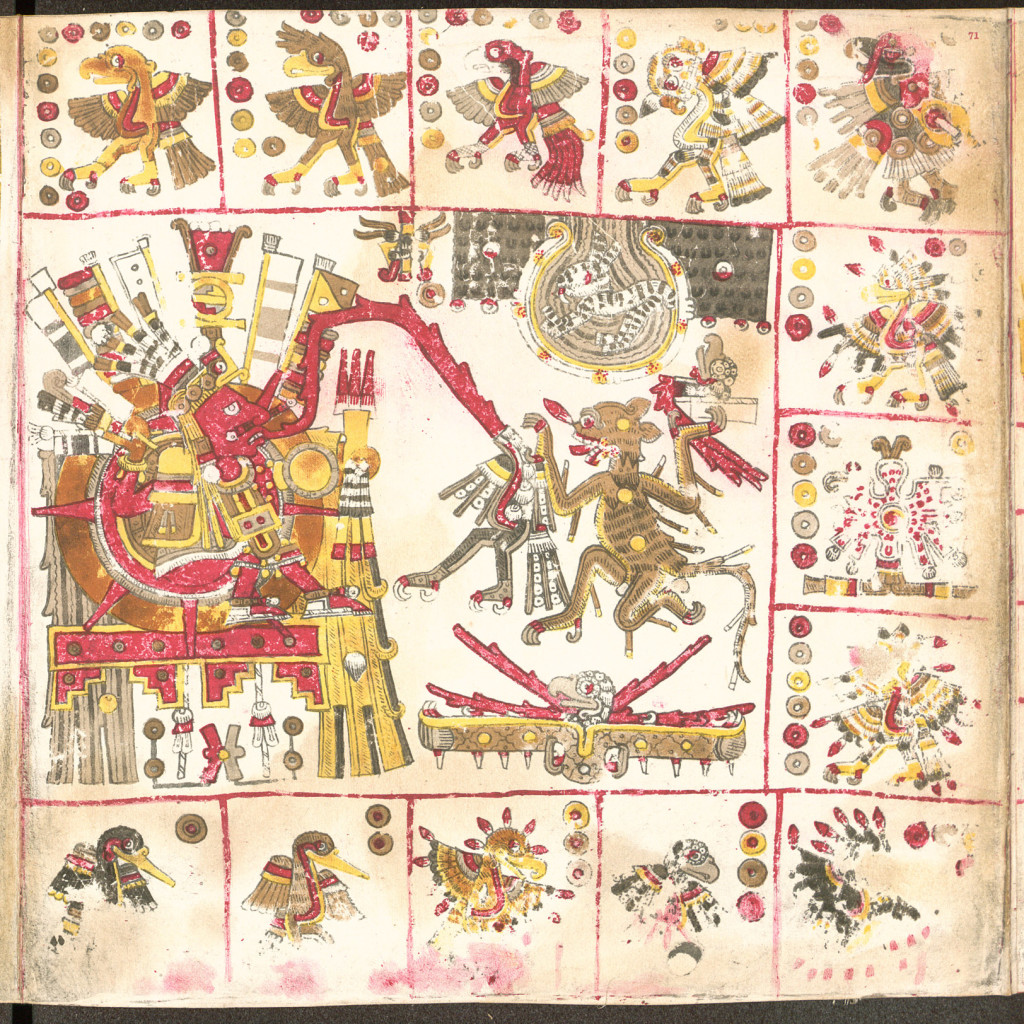

Et il y a bien d’autres configurations possibles. Un manuscrit préhispanique comme le Codex Borgia présente, par exemple, une variété de compositions exceptionnelle.

Personnellement j’ai été particulièrement frappé par la plasticité de ce langage par l’image. Un certain nombre de glyphes forment comme un vocabulaire plastique de base, mais qui n’est pas figé : au contraire les glyphes peuvent se décliner de toutes sortes de façon, se métamorphoser, s’articuler avec d’autres, etc.

Certains auteurs, comme Marc Thouvenot, dressent trois typologies de représentation : les personnages (humains ou divins), les glyphes et les liens. Les personnages sont représentés en pied, la plupart du temps selon des attitudes stéréotypées en fonction des actions qu’ils effectuent ou de leur rôle dans la scène, les glyphes sont des pictogrammes plus ou moins figuratifs, plus ou moins complexes, qui renvoient à des choses, des idées ou des sons, selon les cas mais parfois aussi simultanément (par exemple, le glyphe de la fumée, popoca, associé au glyphe de la montagne, tepetl forme le mot qui se prononce popocateptl, volcan). Les liens sont ces éléments graphiques déjà évoqués qui permettent d’organiser le parcours du regard (et du déchiffrement du sens) entre les glyphes entre eux, les personnages entre eux, ou entre les glyphes et les personnages. Marc Thouvenot a rédigé un article de synthèse qui présente l’écriture pictographique nahua sur le site de la BNF, accompagné d’une courte vidéo très pédagogique : https://essentiels.bnf.fr/fr/livres-et-ecritures/les-systemes-ecriture/2183a9f3-7aee-4013-a779-17b3455db15c-ecritures-mesoamericaines/article/9654ae50-a63b-495e-9dcc-35305b975163-nahuatl-ecriture-azteques

D’autres auteurs, comme Serge Gruzinski ou Jean-Paul Duviols distinguent, autrement, « trois types principaux d’écriture : une forme pictographique, une forme idéographique et une forme phonétique » (en réalité cela correspond à des distinctions évoquées aussi par Marc Thouvenot, déclinées dans la catégorie des glyphes). Serge Gruzinski en fait la synthèse ainsi : « Les peintres recouraient en fait à un répertoire de glyphes qui s’ordonnaient globalement en trois catégories : des pictogrammes représentaient de manière stylisée des objets, des êtres et des actions (animaux, plantes, édifices, scènes de danse…), des idéogrammes évoquaient des qualités ou des catégories associées aux objets représentés (l’œil signifiant la vision, l’empreinte de pas notant le déplacement, le bandeau royal indiquant la souveraineté, etc.) et, enfin, des signes phonétiques, peu nombreux, transcrivaient des syllabes et accompagnaient des données toponymiques, anthroponymiques ou chronologiques. Ce phonétisme demeurait à l’état embryonnaire et fonctionnait comme une sorte de rébus en proposant un son proche de celui du mot auquel on se référait (…) [4]»

Pour Marc Thouvenot, la dimension phonétique n’est sans doute pas aussi embryonnaire que cela. C’est ce qu’il détaille dans l’article « L’écriture figurative du nahuatl ou in tlacuilolli », qu’on peut lire en ligne ici : http://thouvenotmarc.com/textos/ecriture_figurative.pdf

Il faut noter que les chercheurs continuent de travailler pour mieux appréhender toutes les subtilités de cette écriture pictographique, dont une part échappe encore à la compréhension.

Afin de brièvement finir cette courte présentation des codex mexicains, je reprends de nouveau Marc Thouvenot pour évoquer les principaux sujets représentés dans ces codex, et donc les différents types d’ouvrages :

« Les thèmes abordés dans les codex parvenus jusqu’à nous relèvent essentiellement de la vie politique (codex historiques, généalogie…), de la vie administrative (cadastre, recensement, liste de tributs), de la vie religieuse (calendriers divinatoires…) et enfin de la vie intellectuelle avec les sciences naturelles (Codex Badiano). [5]»

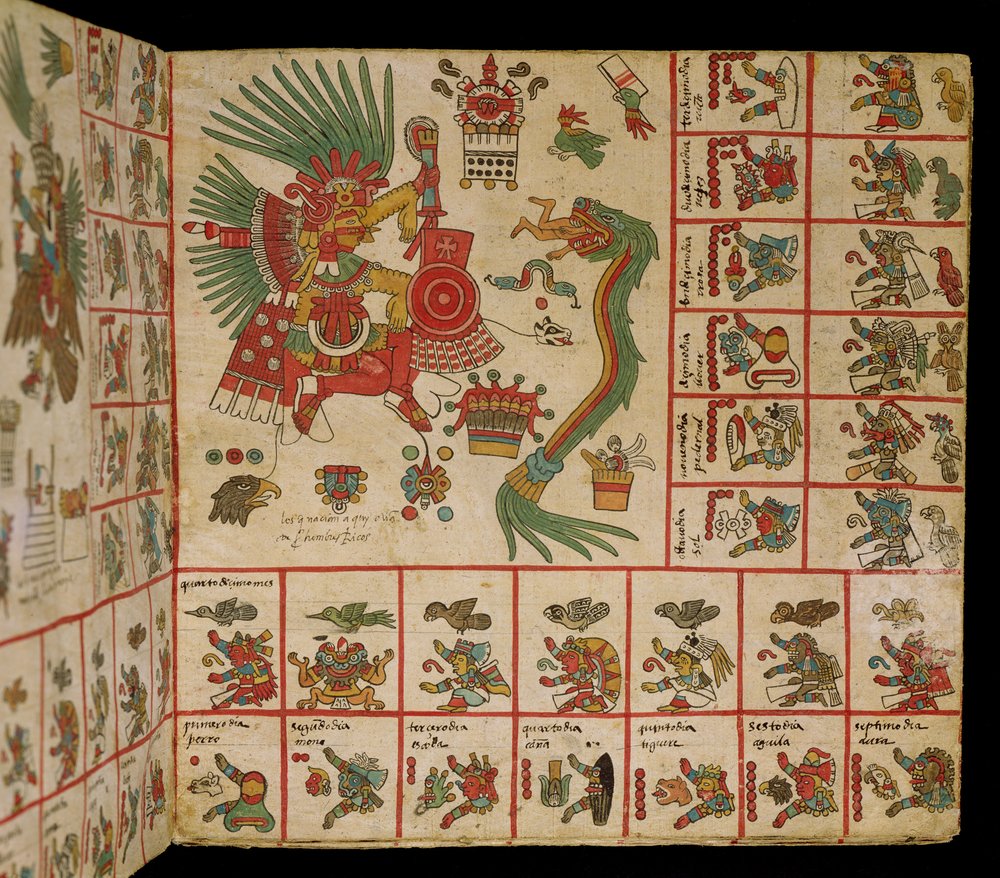

Extrait du Codex Borbonicus, planche 14. Dans l’image principale sont représentés les dieux Xipe Totec, l’écorché, et Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Je m’en suis inspiré pour la couverture des Sentiers d’Anahuac, en transformant Xipe Totec (qui est aussi Tezcatlipoca rouge) en Tezcatlipoca noir, plus présent dans notre ouvrage.

Pour plus de précisions, je renvoie aux ouvrages dont j’ai cité quelques extraits ici, ainsi qu’à bien d’autres dans la bibliographie établie par Romain Bertrand :

Serge Gruzinski, L’Amérique de la Conquête peinte par les Indiens du Mexique, Flammarion, 1991. (livre richement illustré qui a été pour moi un ouvrage précieux, presque un livre de chevet : non seulement il analyse et contextualise nombre d’extraits de codex, mais il montre particulièrement bien les métissages à l’œuvre au fil des manuscrits entre la figuration nahua et la figuration européenne – pas seulement espagnole, car bien des nouveaux arrivants, en particulier les moines, provenaient de divers horizons, français, flamands, etc. et c’est bien toute une culture composite européenne qui se diffusait en Amérique)

Marc Thouvenot, « L’écriture figurative du nahuatl ou in tlacuilolli », dans Nathalie Beaux et al., Image et conception du monde dans les écritures figuratives, AIBL-Soleb, 2009.

Jean-Paul Duviols, Les peintures de la voix, le monde aztèque en images, Chandeigne, 2018.

J’ajoute deux ouvrages qui m’ont été utiles pour comprendre plus en détail des éléments de l’écriture pictographique nahua :

Gordon Whittaker, Deciphering Aztec Hieroglyphs, a guide to nahuatl writing, university of California press, 2021.

Joaquin Galarza et Alberto Siliotti, Tlacuilo, il secreto svelato della scrittura Azteca, Giunti, 1992.

D’autre part, l’édition en fac-similé du Codex Borbonicus par Citadelles & Mazenod m’a été un précieux repère, non seulement comme référence pour la colorimétrie de l’album, mais aussi pour la qualité scientifique du livre accompagnant le fac-similé : Sous la direction de José Contel et Sylvie Peperstraete, Le Codex Borbonicus, commentaires, Citadelles & Mazenod, 2021.

Par ailleurs, je conseille une conférence formidable et accessible sans pré-requis de l’historienne de l’art et des religions Sylvie Peperstraete, « La nuit est ronde et le temps est bleu », qui permet de toucher du doigt quelques aspects du mode de pensée aztèque à partir de l’analyse d’extraits de codex (qui s’en trouvent éclairés) : https://www.youtube.com/watch?v=u4SVfPrJxvI

La linguiste Sibylle de Pury, autrice de l’ouvrage Sur les traces des indiens nahuatl, mot à mot (éditions La pensée sauvage, 1992), a également été une ressource. La page 116 de notre album est même inspirée d’un fragment de dialogue issu de ses Nouvelles du couvent, qui mettent en scène Sahagun et les lettrados nahuas en pleine élaboration du Codex de Florence dans des scènes fictives nourries de la recherche linguistique : http://nepantla.net/l_nouvelles_du_couvent.html

Le Codex de Florence, (ou Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne), est consultable intégralement dans une version numérisée et mise en ligne en haute définition, avec un accompagnement riche et ergonomique : https://florentinecodex.getty.edu/

Les travaux préparatoires au Codex de Florence, connus sous le nom de Codices Matritenses et de Primeros Memoriales, sont accessibles en ligne à cette adresse : http://bdmx.mx/documento/galeria/bernardino-sahagun-codices-matritenses/co_DG037139/fo_06

Codex nahuas : ressources en ligne :

Voici les divers codex numérisés qui ont pu nourrir d’une façon ou d’une autre Les Sentiers d’Anahuac.

Ceux qui m’ont été les plus précieux, outre le Codex de Florence et les Primeros Memoriales, sont : le Codex Borgia, le Codex Laud, le Codex Borbonicus, et le Codex Mendoza (mais aussi le Codex Azcatitlan, le Codex Telleriano-Remensis, le Codex Osuna, le Codex Kinsborough, le Codex Vaticanus A, le lienzo de Tlaxcala, le Codex Duran et le Codex Tovar…). Prenez le temps de les explorer, ou simplement de vous y promener, vous serez peut-être surpris par leur richesse et leur variété !

Les manuscrits suivants sont classés par date (avérée ou supposée). Comme déjà évoqué, la plupart sont d’époque coloniale, dans des styles plus ou moins traditionnels ou plus ou moins marqués par l’influence européenne :

Codex Borgia (époque préhispanique) : https://digi.vatlib.it/view/MSS_Borg.mess.1

Codex Fejervary-Mayer, ou Tonalamatl des pochtecas (époque préhispanique) : https://ia803206.us.archive.org/17/items/codexfejeyrvayr00sele/codexfejeyrvayr00sele.pdf

Codex Bodley (époque préhispanique ou début de l’époque coloniale) : https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/2b06f496-3092-43fb-b0c1-fd0b377dabbd/surfaces/84c5106c-36b8-4ed0-9b1e-0f9456611a98/

Tonalamatl Aubin (entre 1519 et 1921) : https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_15283/?st=gallery

Codex Vaticanus 3773, ou Vaticanus B (époque préhispanique) : http://www.famsi.org/research/loubat/Vaticanus%203773/thumbs0.html

Codex Laud (XVIe siècle) : https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/53be3386-ea87-4383-a576-1f9babba7699/surfaces/aafd12d5-699e-4c93-abd5-5edbbdffc3d0/

Codex Borbonicus (époque préhispanique ou début de l’époque coloniale) : https://archive.org/details/codex-borbonicus/mode/2up

Codex Xolotl (vers 1542) : lien 1 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b10303816n/f1.item

lien 2 : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103038262/f2.item

Codex Boturini ou Tira de la Peregrinacion (vers 1530-1540) : https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/codice%3A605

Codex Mendoza (vers 1541-1542) : https://digital.bodleian.ox.ac.uk/objects/2fea788e-2aa2-4f08-b6d9-648c00486220/surfaces/406f4df0-478b-49e8-b68a-06827a9ac0fc/

Mapa Quinatzin (vers 1542-1548) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b103038173/f2.item

Codex Kinsborough ou codex de Tepetlaoztoc (vers 1550) : https://www.britishmuseum.org/collection/object/E_Am2006-Drg-13964

Lienzo de Tlaxcala (vers 1550, connu par des copies postérieures) : https://lienzodetlaxcala.unam.mx/el-lienzo-de-tlaxcala/

Lienzo de Quauhquechollan (XVIe siècle) : https://lienzo.ufm.edu/recorrido-virtual/

Codex Badiano, « livre des herbes médicinales des Indiens », écrit et dessiné par Martin de la Cruz au Collège de Tlatelolco (1552) : https://mediateca.inah.gob.mx/repositorio/islandora/object/codice%3A851#page/19/mode/2up

Historia Tolteca-Chichimeca (entre 1547 et 1560) : https://archive.org/details/historia-tolteca-chichimeca/page/n25/mode/2up

Codices Matritenses et Primeros Memoriales (entre 1559 et 1561, travaux préparatoires au codex de Florence) : http://bdmx.mx/documento/galeria/bernardino-sahagun-codices-matritenses/co_DG037139/fo_06

Codex Telleriano-Remensis (vers 1562-1563) : https://www.calameo.com/read/000107044662e1a36e803

Codex Vaticanus Latinus 3738, ou Vaticanus A, ou codex Rios (entre 1566 et 1589, copie d’un original perdu) : http://www.famsi.org/research/loubat/Vaticanus%203738/thumbs8.html

Codex Osuna (1565) : https://archive.org/details/codex-osuna/page/n77/mode/2up?view=theater

Codex Aubin (1576) : https://dpul.princeton.edu/capturing_feathers/catalog/mg74qn39s

Codex de Florence, ou Histoire générale des choses de la Nouvelle-Espagne (1577) : https://florentinecodex.getty.edu/

Codex Azcatitlan (fin XVIe siècle) : https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84582686/f1.item

Codex Ixtlilxochitl (fin XVIe siècle) : https://www.loc.gov/resource/gdcwdl.wdl_15281/?st=gallery

Codex Duran (vers 1579-1581) : http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000169486&page=1

Codex Tovar (1587-88) : https://archive.org/details/tovarcodex00tova/mode/2up

Divers codex appartenant aux collections de l’INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) :

Trois exemples d’intégration des glyphes nahuas dans la bande dessinée

Pour mieux comprendre comment des glyphes nahuas ont été réinterprétés, compilés, digérés par le langage de la bande dessinée, je propose de commenter et d’illustrer trois double-pages. J’espère y rendre sensible la façon dont les différentes formes d’appropriation et réinterprétations de sources visuelles (pastiche, détournement, assemblage…) ne visent pas à « trahir » ces corpus de référence en les emmenant ailleurs, mais tentent au contraire de restituer un témoignage respectueux de la culture nahua du XVIe siècle, au plus près des sources.

Les exemples choisis ici paraîtront peut-être plus proches de l’illustration que de la bande dessinée stricto sensu, mais je les pense significatifs de la démarche générale sans dévoiler des enjeux dramatiques ou des effets qui prendraient tout leur sel à la lecture de l’album. Bien entendu, de nombreuses autres pages ont donné lieu à de semblables jeux avec les sources visuelles.

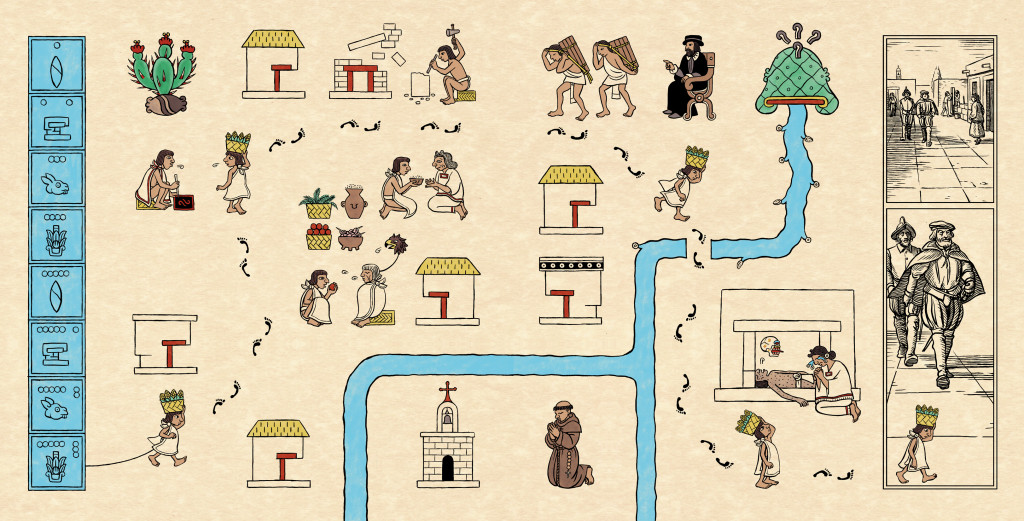

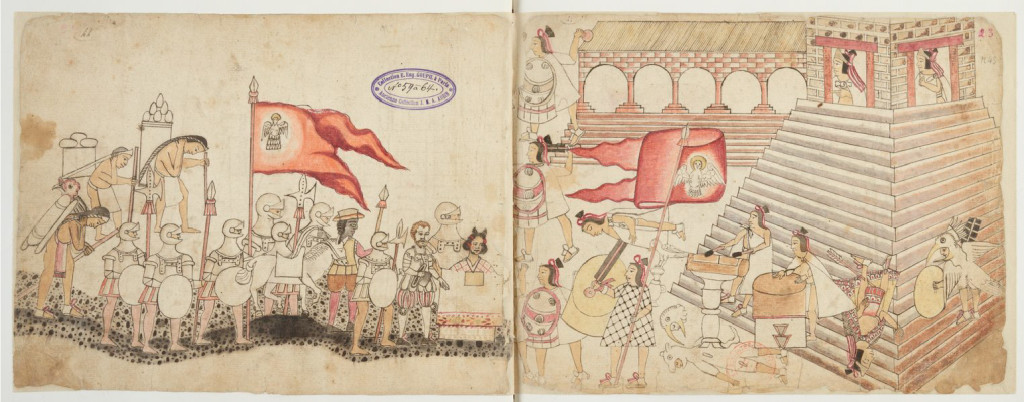

1 – Pages 64-65 :

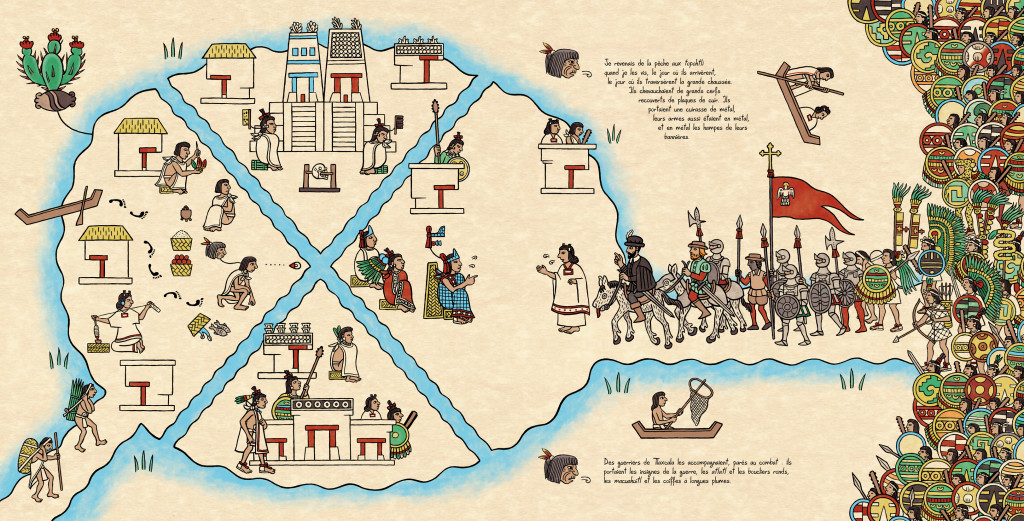

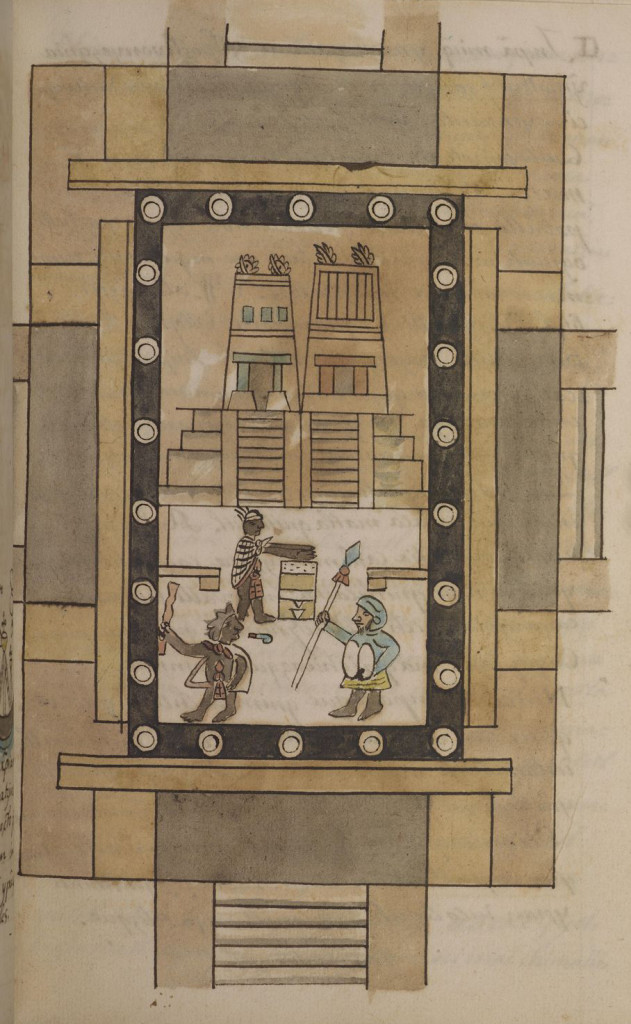

Cette planche ouvre le récit de la Conquête telle qu’elle fut vécue par les habitants de Mexico-Tenochtitlan et de Tlatelolco. Le texte qui court en voix off sur l’ensemble de ce chapitre est une restitution synthétique produite à partir d’extraits traduits directement du livre XII du Codex de Florence : un témoignage exceptionnel de ce moment crucial de l’histoire mexicaine, et plus largement, de l’histoire mondiale, l’un des rares, et le plus développé, qui fait contre-point aux récits produits par les Espagnols (par Cortés lui-même notamment)[6].

La double-page qui ouvre cette séquence commence par l’arrivée des Espagnols à Tenochtitlan.

Voici à partir de quels extraits de codex j’ai tenté de rendre visible le point de vue d’un habitant de Tlatelolco ou Tenochtitlan, incarné ici par le personnage de don Juan, le narrateur, dans notre récit :

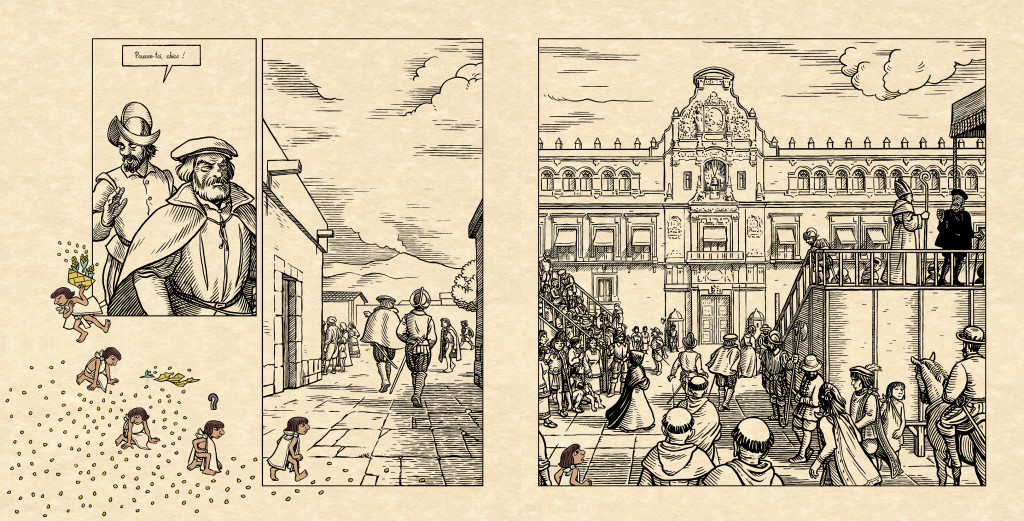

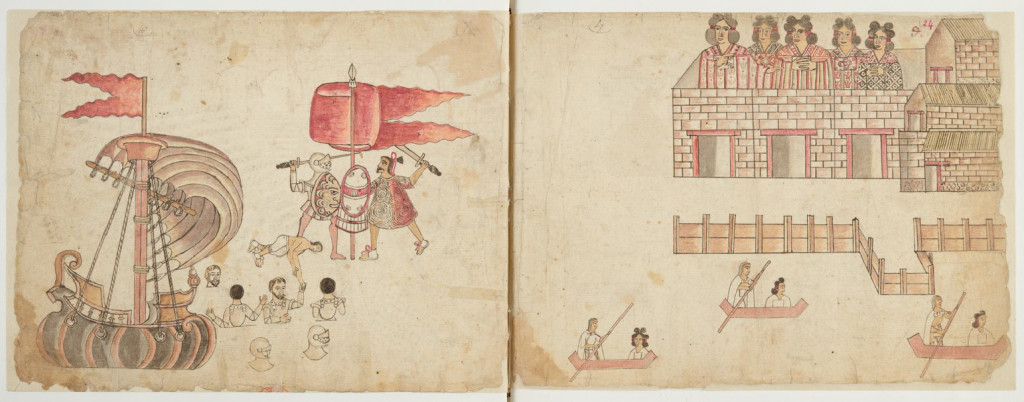

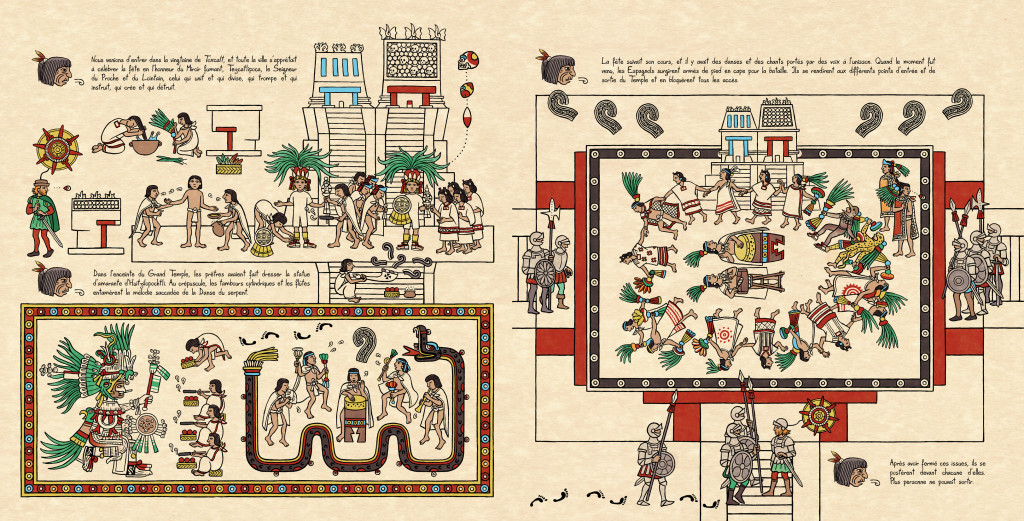

2 – Pages 68-69 :

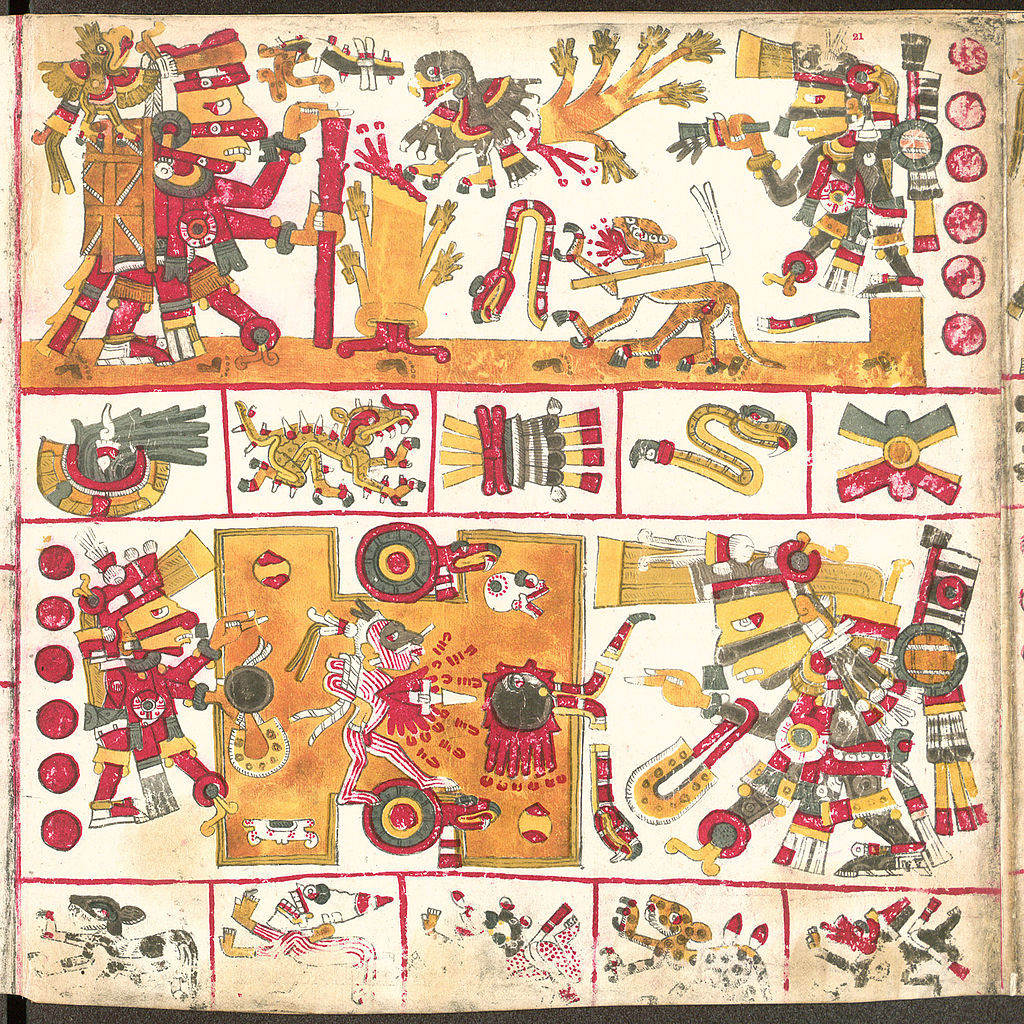

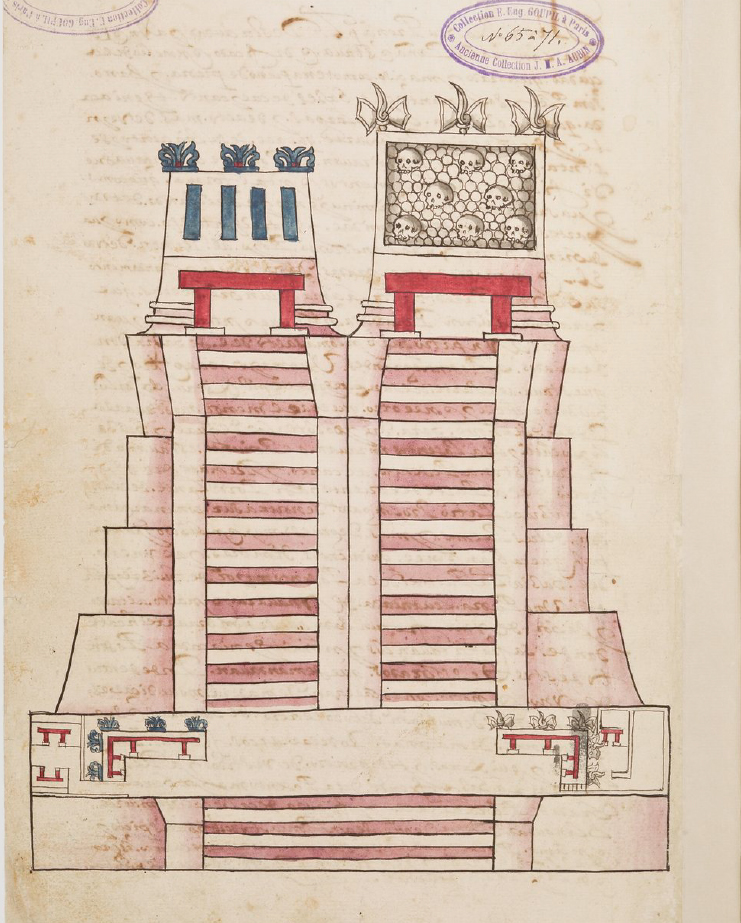

Cette double-page représente la fête de Toxcatl, qui était la grande fête du dieu Tezcatlipoca. José Contel, dans le livre de commentaires au Codex Borbonicus, résume ainsi cette fête qui se tient à l’issue d’une vingtaine de jours de rituels : « Un prisonnier de guerre soigneusement sélectionné pour son physique parfait avait incarné le Seigneur au Miroir Fumant [Tezcatlipoca] pendant un an, et il mourait lors de cette vingtaine. C’était le dirigeant en personne qui avait paré la personnification du dieu car, par un jeu de substitution, il s’assimilait à lui en vue du sacrifice, Tezcatlipoca faisant partie des divinités le plus étroitement liées aux rois et au pouvoir. Le jour du sacrifice, le captif, vêtu comme Tezcatlipoca, escaladait les marches du temple où il serait mis à mort, en brisant au fur et à mesure les flûtes dont il avait joué durant l’année où il avait incarné le dieu. Un grand rite d’encensement se déroulait également lors de la fête, non seulement au Grand Temple mais dans toute la ville. [7]»

En 1520, date à laquelle se situe ce moment du récit, la fête de Toxcatl est menacée par les Espagnols qui encerclent le Templo Mayor… Voilà sur quoi se termine cette double page.

Ma représentation s’inspire d’illustrations issues du Codex de Florence, du codex Borbonicus, du codex Borgia, du codex Aubin, du codex Tovar, du codex Alva Ixtlichoxitl, du codex Telleriano-Remensis. En voici quelques extraits…

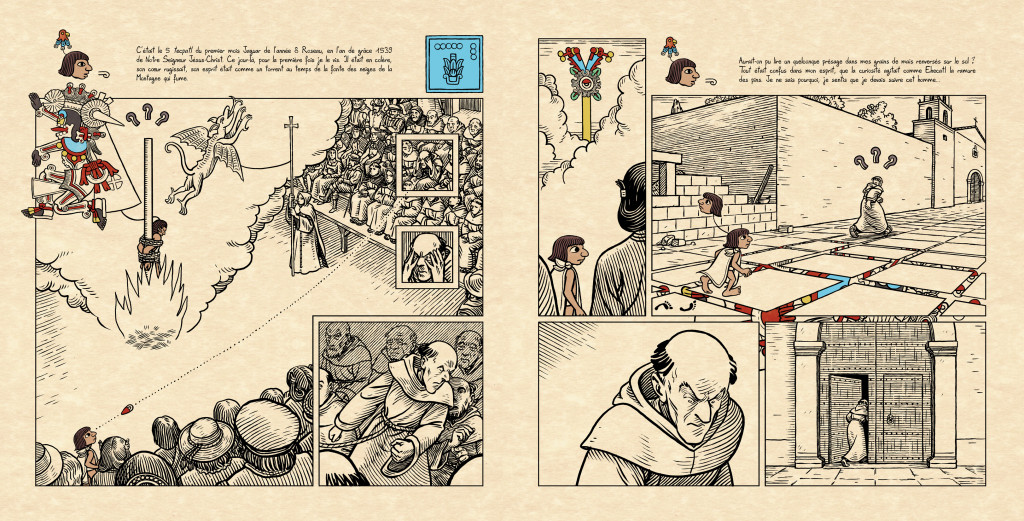

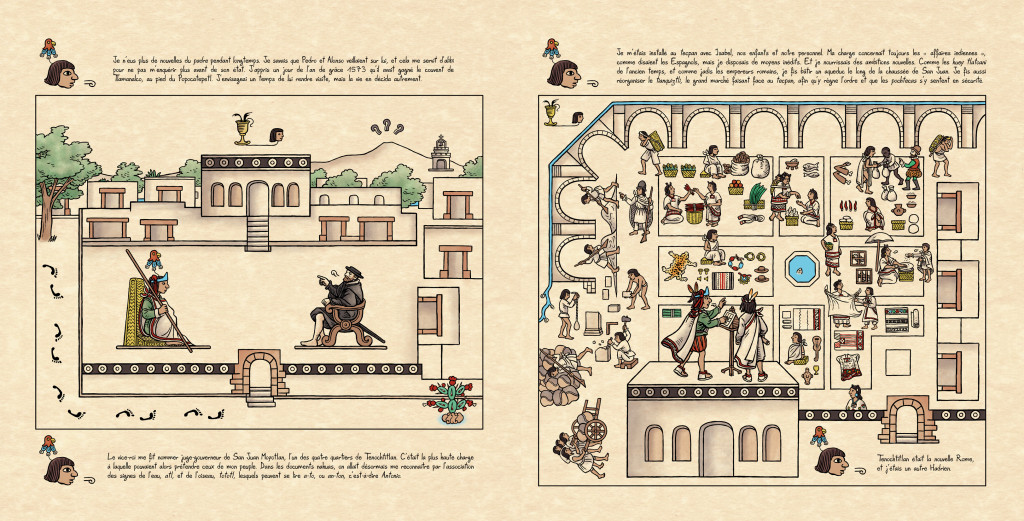

3 – Pages 126-127 :

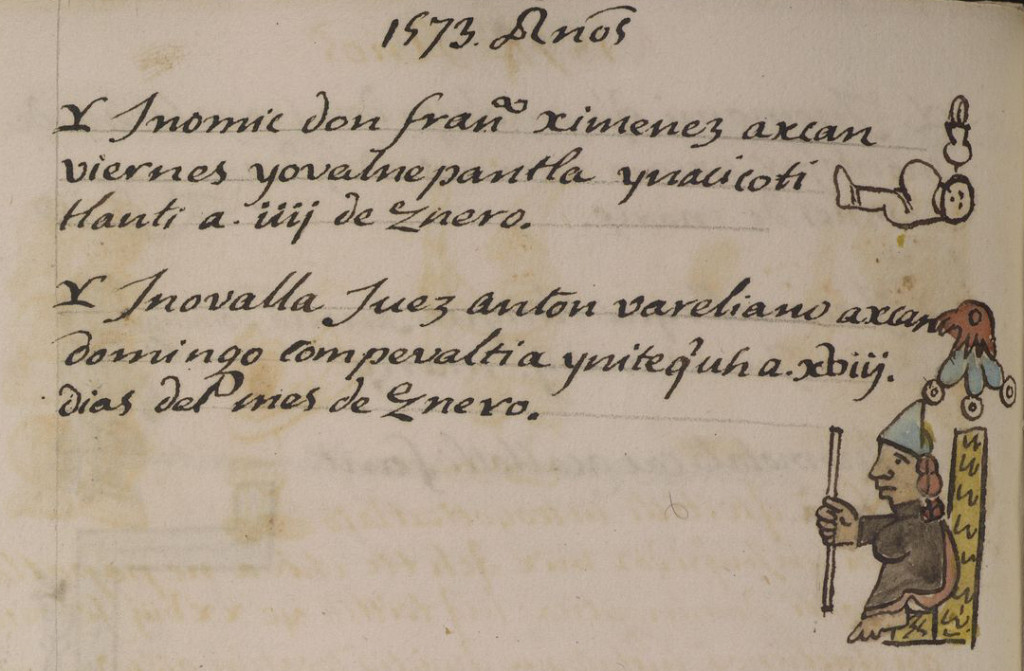

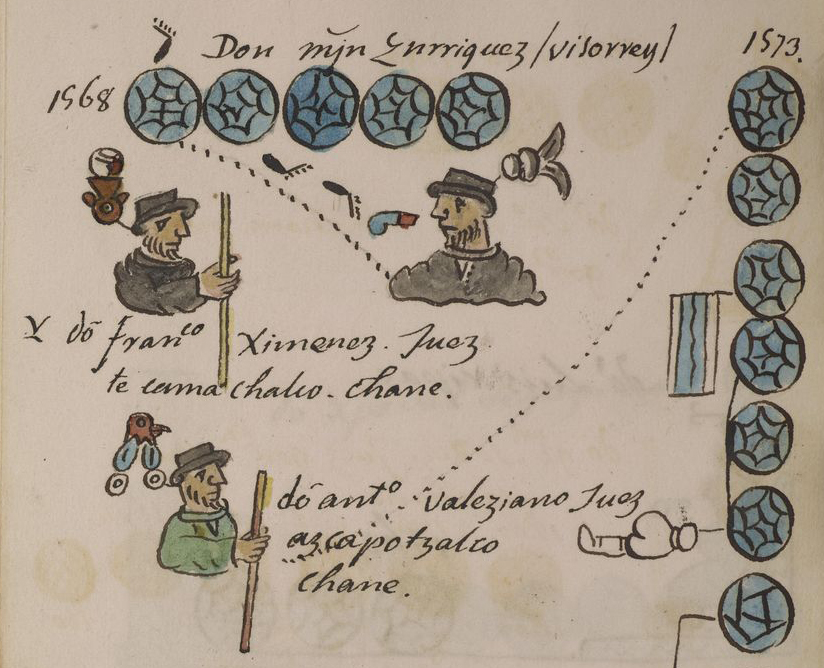

Le narrateur de notre récit, Antonio Valeriano, qui a été désigné par Sahagun dans le Codex de Florence comme « le principal et le plus savant » de ses collaborateurs, a fini par devenir gouverneur du quartier indigène de San Juan Moyotlan, un des quatre quartiers de Mexico. J’ai cité sans presque la modifier une représentation du tecpan (palais) du gouverneur de San Juan Moyotlan dans le Codex Osuna, réalisé en 1565, soit à une date proche de sa nomination à ce poste (1573). Les représentations que l’on trouve dans ce manuscrit sont d’un caractère hybride, quoique beaucoup plus proche des figurations traditionnelles nahuas que dans la plupart des images du Codex de Florence. Les maisons, par exemple, ne sont pas en perspective ni hachurées mais ne sont pas travaillées en aplat non plus : elles sont pourvues de dégradés de couleur qui indiquent une volumétrie des formes qui n’existait pas dans les anciens codex.

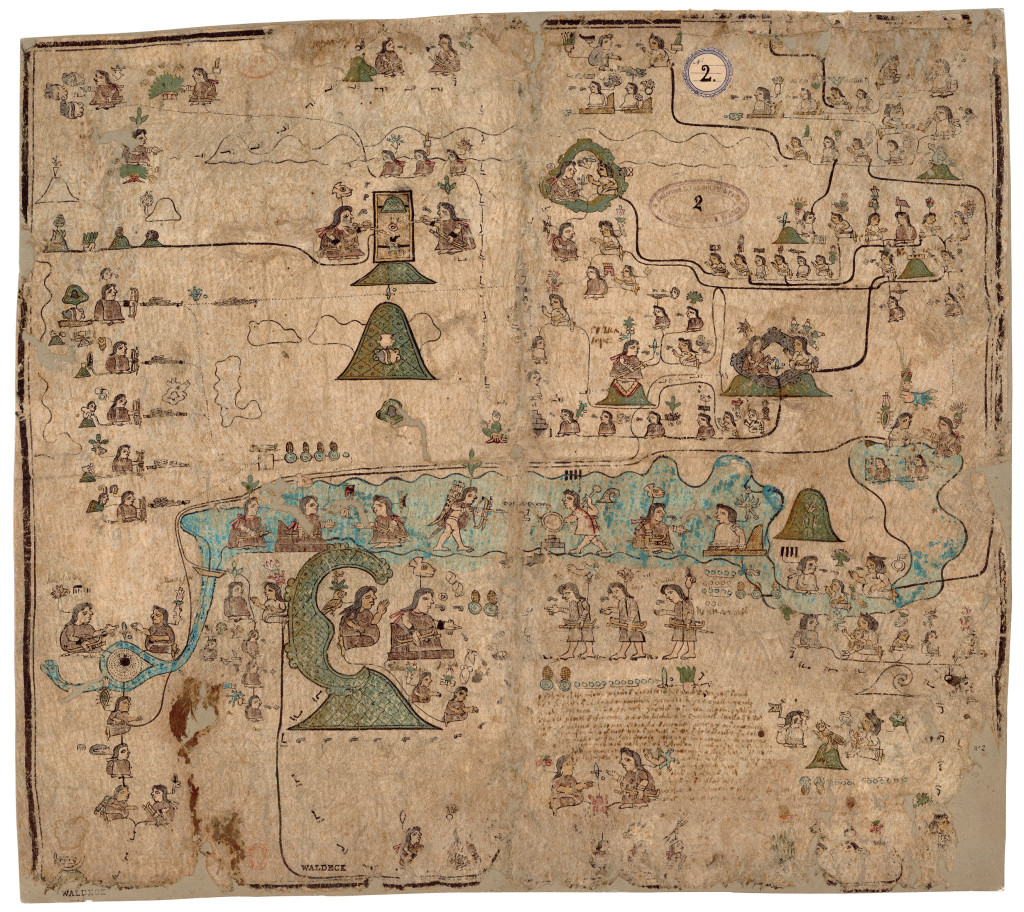

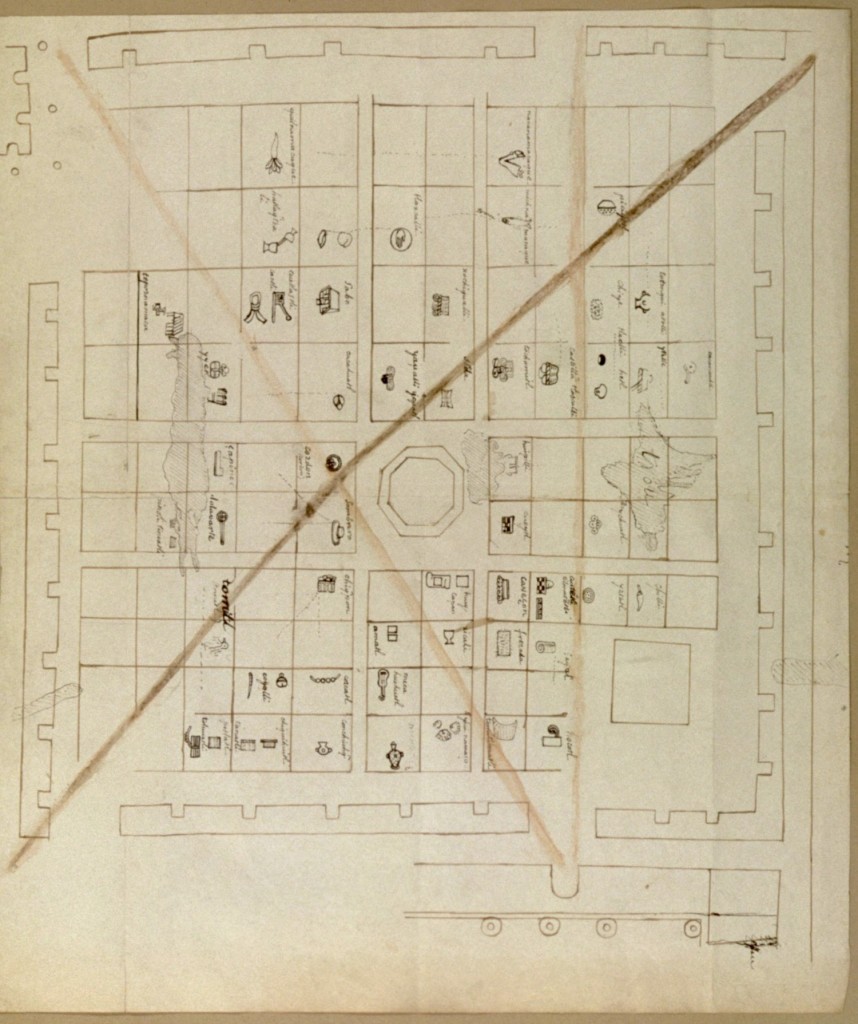

Le tianquiztli, ou marché, a été dessiné d’après un plan datant des années 1580, où l’on peut voir comment il était organisé, non loin du tecpan. J’ai tenté de respecter sa configuration, y compris en tenant compte des marchandises vendues à tel ou tel endroit, ce que j’ai figuré en m’inspirant de nombreuses images issues du livre IX du Codex de Florence consacré aux marchands, ou du livre X consacré aux gens du peuple. L’historienne Barbara Mundy développe ses recherches à propos du quartier de San Juan Moyotlan au XVIe siècle en l’agrémentant de nombreuses illustrations dans la conférence suivante (en espagnol) : https://www.youtube.com/watch?v=zbUGnvItLNE.

Plan du tianquiztli (marché) de San Juan Moyotlan à Mexico, vers 1580, conservé à la Bibliothèque Nationale de France, Département des Manuscrits, Mexicain 106b.

Pour les extraits du Codex de Florence, le plus simple est d’aller sur le site du Codex de Florence numérisé, où une sélection d’images consacrée aux marchands a été faite, dans laquelle je suis allé puiser une partie des attitudes et marchandises : https://florentinecodex.getty.edu/search?tags=tag%7C12464%7Cseller&view=image

Pour en revenir à Antonio Valeriano, c’est au titre de son nouveau rang politique qu’il apparaît représenté dans le Codex Aubin (1576). Il est le seul, parmi les collaborateurs de Sahagun, à avoir fait l’objet d’une figuration de son vivant. Sahagun lui-même, que l’on sache, n’en a pas eu l’honneur. Bien évidemment, il ne s’agit pas d’un portrait, puisque tous les personnages dans les documents de ce genre étaient alors dessinés selon les mêmes types. Au-delà de son nom écrit en alphabet latin, on peut observer les glyphes patronymiques qui figurent au-dessus de sa tête, jouant à la façon d’un rébus sur leur valeur phonétique, et qui permettent tout autant de l’identifier, comme nous l’avons précisé à l’intérieur même de la narration.

← • →

[1] Serge Gruzinski, L’Amérique de la Conquête peinte par les Indiens du Mexique, Flammarion, 1991, p.17

[2] Jean-Paul Duviols, Les peintures de la voix, le monde aztèque en images, Chandeigne, 2018, p. 19

[3] Marc Thouvenot, « L’écriture figurative du nahuatl ou in tlacuilolli », dans Nathalie Beaux et al., Image et conception du monde dans les écritures figuratives, AIBL-Soleb, 2009, p. 78

[4] Serge Gruzinski, L’Amérique de la Conquête peinte par les Indiens du Mexique, Flammarion, 1991, p.14

[5] Marc Thouvenot, « L’écriture figurative du nahuatl ou in tlacuilolli », dans Nathalie Beaux et al., Image et conception du monde dans les écritures figuratives, AIBL-Soleb, 2009, p. 81

[6] A ce sujet, on peut lire avec profit La Conquête, récits aztèques, textes choisis et présentés par Georges Baudot et Tzvetan Todorov (éditions du Seuil, 1983) ou bien Miguel Léon Portilla, L’envers de la conquête (Fédérop, 1977) ou encore Camilla Townsend, Le Cinquième Soleil, une autre histoire des Aztèques (Albin Michel, 2023).

[7] Sous la direction de José Contel et Sylvie Peperstraete, Le Codex Borbonicus, commentaires, Citadelles & Mazenod, 2021, p. 191